こんにちは、JGAS Aero Partsです。

今回は『該非判定について』と題して、ちょっと深い話にお付き合いください。

1)該非判定とは何か?その前に

「該非判定(がいひはんてい)」とは何でしょうか?

初めて聞いた方には耳慣れぬワードの出現について、何かの四字熟語ではと思われたりします。また、言葉自体が何を示すものなのかイメージを付けにくいのではないでしょうか。

ですが、航空機・航空機装備品の整備・修理のお仕事に従事される方々にとって、実は以外と密接な存在であったりします。

本題に入る前にまず、背景的なお話から始めたいと思います。

1903年、ライト兄弟による人類初の動力飛行以来、航空(そして宇宙)の分野で用いられる科学技術は、軍事目的に開発され民間用に転用されてきました。そのことは航空機について近代史を勉強されてきた方であればうなずけると思います。元来は軍用機に特化して技術開発がなされ、結果として派生技術が民間用に転用される流れでした。

1990年代に入り、米ソによる東西冷戦が終結して以降、世界的に軍事費が削減された時期が暫く継続していました。以降は「低予算で高性能な兵器調達」ということが各国の防衛調達当局者の課題となります。

防衛装備品の業界で用いられる「COTS品」という言葉をご存知でしょうか?

COTS とは、‘Commercial Off The Shelf’ の略語です。Commercial =商用の, Off-the-shelf=(商品が)棚から取り出してすぐに使えること。つまりCOTS品とは、一般社会で流通している商用の製品を軍事に転用した物品、という意味になります。この言葉が表すように、民間用製品が軍需物資に転用されるという逆の潮流が始まったのです。

ここで軍需物資とは一言に表しましたが、航空機についてはどうでしょうか。航空機に搭載される機体部品・装備品には高規格品が多いですね。民間航空機に搭載していても、そもそもMIL SPEC等で作られているものは高性能な軍需品として転用できるということになります。

現代の軍用航空機にはCOTS品が多用され、装備品価格を低減する努力が成されている状況のようです。無人航空機のパイオニア的存在である米軍MQ-1プレデターの開発過程では、COTS品が多用されたようです。従来の防衛装備品のイメージ(膨大な投資、長大な開発過程)を変革しました。

今回のブログの内容、いつもと少しトーンが違うかも知れませんね。

知的探求心を駆り立ててお読みください!

2)さて、該非判定とは?

前置きが長くなりました。

輸出する貨物や提供する技術等が、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく輸出規制に該当するか否かについて判定(確認)をすることを該非判定と言います。

具体的な内容は以降に説明して参ります。

3)航空機部品について

1)に書いた「逆の潮流」もある今の時代のおいては、航空機部品は輸出規制の対象となります。軍用機ではない航空機の場合も、その部品(装備品)を兵器に転用される可能性があるからです。

国際的に規制されている軍事転用可能な民間用製品を日本から外国に送る場合、送り先、送る物によっては規制当局による許可の取得が必要な場合も往々にしてあります。

航空機部品(ここでは機体部品および搭載装備品を意味します)を日本から海外に送る場合とは、どんな場合があるでしょうか?

一例として輸入航空機が搭載する電子機器などの装備品を製造本国に修理返送する場合がこれに当たります。

誤解の無いように書くと、全ての航空機部品について当局の輸出許可を得る必要があるわけではありません。ただしそのような部品についても輸出者が自発的に行うべき社内的なプロセスもあります。

FedexやUPSという国際宅急便で個人でも簡単に輸出が出来るようになったこともあり、この該非判定は以外と盲点だったりするかもしれません。

さて、今回は以上となります。初めての方には該非判定とは何かを知るきっかけとなったのではないでしょうか。

またの機会に該非判定に関してもう少し踏み込んだ内容をブログに投稿させて頂きます。宜しくお願いします。

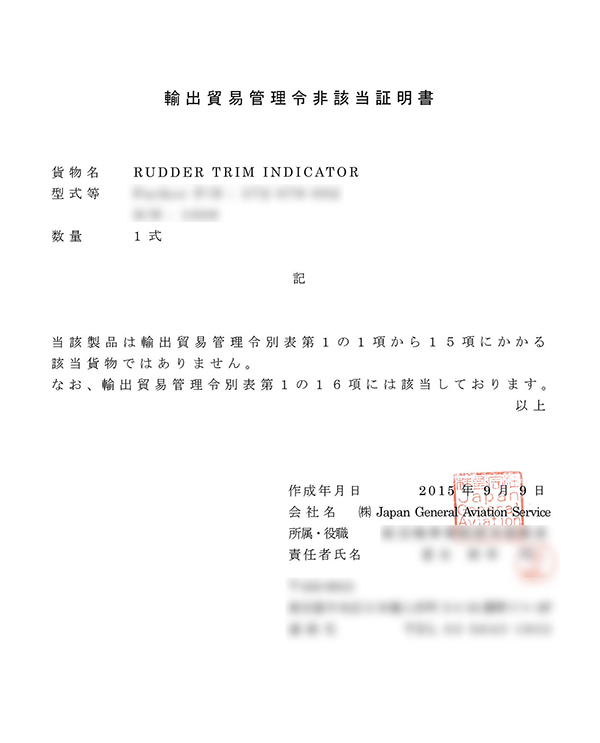

※こちらの写真の書類はいわゆる「非該当証明書」です。輸出貿易管理令(=輸出令)別表第1に示す厳格な輸出規制を受ける対象品ではないことを証明するものです。輸出令、該非判定に関わる書類の詳細についてはまた日を改めて。