みなさんこんにちは、鹿児島の整備担当です。

最近は毎日が暑いですね~、私は最近暑くてお米が食べられないので、麺類ばかり食べています。鹿児島ラーメンの美味しさに心奪われる毎日です。

脱水症状にならないようにしっかり水分補給もしたいと思います!

さて今回はストール・ワーニング(失速警報)についてお話しようと思います。

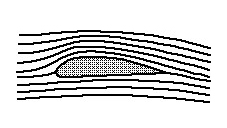

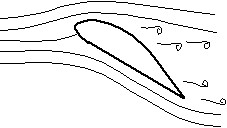

まずストール(失速)とは、「迎え角を大きくしていくと翼上面を流れていた気流が剥離し抗力が急増し、揚力が急減すること」です。

わかりやすく言うと飛行機の機首を上げていくと「翼の迎え角」が大きくなり、主翼上面の気流が翼の表面にそって流れなくなってしまい、揚力がなくなってしまう状態を言います。

揚力がなくなると飛行機は浮いていられません・・・

図で表すとこのような具合です。

|

|

|

| 通常 | 失速状態 |

パイロットは失速状態にならないように常に飛行機の速度をモニターし、失速する速度に近付かないように気を付けています。

でも、もしもパイロットが気付かないうちに失速速度に近付いたら・・・

そんな時のために、飛行機には失速警報装置(ストールワーニングシステム)というパイロットに危険を知らせる安全機能が付いているのです。

この失速警報装置には、いくつかの種類があります。

ちなみに、大型機はアングル・オブ・アタックセンサーというセンサーで翼の迎え角を見ていますが、小型機はどうでしょう?

これは、小型機ではよく見かける失速警報装置の受感部です

「ベロ」みたいなものが翼から出ています。 翼の迎え角が大きくなるとスイッチが上に動いて作動します。

これはセスナ172P型の失速警報装置の受感部です

穴が空いていて、中にラッパが入っています。

非常にアナログな装置で、翼の迎え角が大きくなると負圧を感知し、空気が吸い出されると音が出る仕組みです。まさにラッパ。

失速警報装置は失速速度の数ノット手前で鳴るように設定するのですが、飛行試験で警報が作動する速度を確認し、着陸した後に調整を行います。

これは当社事業機のCIRRUS SR20の失速警報装置の受感部です

セスナ172P型と同様に穴が空いています。そしてセスナ172P型と同様に負圧を感知します。

中には同じくラッパが・・・と言いたいところですが、そこは最新鋭機。この穴の先にはセンサーがあり、センサーで負圧を感知して警報を発します。そしてなんと、センサーがコクピット内にあるのです。

何を言いたいかと言うと・・・失速警報を発する速度を、上空で飛びながら調整ができるのです。整備士にとっては、すごく画期的な機能!

CIRRUS社のSRシリーズは、整備性の良さが世界中で好評ですが、こんなところも整備性の良さを発揮してくれていました。

なんだか、取り留めの無いブログになってしまいましたね。

整備士としての知識・技能向上に日々努めていますが、文章能力の向上も日々頑張っていきたいとおもいます。