みなさま、こんにちは。鹿児島の整備担当です。

業務上で、翼型を調べて研究する機会があったので、いろいろ試していました。

その中で、NACA番号を指定すると翼型を自動生成して描画してくれるソフトがほしくなり探していたところ、丁度良いソフトを見つけることができました。

普段の整備士の仕事の中ではあまり活躍しないソフトですが、きっと自作機~プロダクション機に関わらず、設計等の業務に携わる方々ではむしろ普通にご存じなのかもしれません。

いすれにせよ、翼型を眺めて、特性を知ることは僕には興味のある楽しい作業でした。

コンピューター・グラフィックスは大変進化しており、僕が整備士の駆け出しのころには考えもしなかったことが簡単にできてしまいます。CADも著しく進化しており、汎用CADもあれば、建築設計向き、機械設計向き、流体解析をするためのもの、有限要素法などといった構造解析おこなうものなど多岐にわたり、大変便利になっています。近年は設計と解析が一つのソフトに統合される方向になっているようですね。

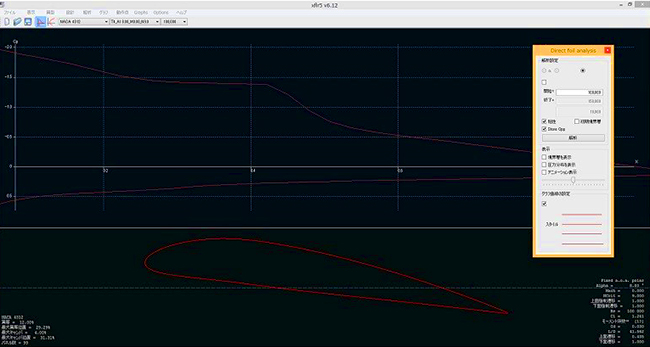

今回のソフトは、自ら点を結び、翼型を設計することも可能ですが、NACA番号を呼び出して、翼型を生成させることもできます。描画された翼型の性能を計算してくれます。

今回検討したのは、NACA4312でした。一昔前の単発ピストン固定翼機なら、たいていこの翼型です。

違いは実際の翼の厚さでしょう。翼厚比は変わらないので、エンジンの出力や、機体の重量などにより、大きさが異なりますが、形状はみな相似ということになります。

|

| 見づらくて申し訳ありません... |

NACA4312ということは、翼弦を基準にして最大キャンバーが4%、最大キャンバーの位置が前縁から30%の位置、最大翼厚比が12%となります。

迎え角を変化させてゆき、揚力係数や抗力係数の変動を観察することができます。

同様に遷移やモーメントも観察できます。

ソフトを起動し、ツールバーの翼型からNACA翼型を選び、番号を指定します。すると翼型が描かれます。

次に解析から解析の定義を選びます。ここではいくつかのパターンで解析の条件付けや定義を変えられます。

例えば、質量の値を設定し、空気密度と速度を仮定します。

解析ボタンをクリックします。

画面の右下に迎え角、遷移、CL、CD他などの計算結果が表示されます。

動翼とフラップに生じる空気抵抗荷重を求めたい場合、ある前進速度を仮定して、動翼のある断面に生じる空気流からコンピューターの演算によってプラントルの微積分方程式を解くことで、翼の縦横比、翼弦長の分布、仰角の分布、補助翼の操作、フラップの操作などの幾何学的特性の影響を知ることができるのです。

ここから揚力係数と抗力係数の近似値をつかんだこところで、空気抵抗荷重を求めることができました。

その後は、ビーム理論で翼断面の構造の強さを考えることになります。これはまた次回に機会があればとしましょう。

今日も飛行機と翼を考える整備担当でした。