当ブログを訪問して下さるみなさま、こんにちは。運航本部長の山口です。

先日のブログでもお話した通り、JGAS鹿児島フライトトレーニングセンターではDA42NG型機(多発機)を使用した訓練を開始いたしました。そして、民間航空操縦士訓練学校ではSR20型機(単発機)を使用した訓練を行っています。

操縦士の訓練は、大雑把に言って座学と実機による訓練に分けられますが、これらは予め計画された訓練シラバス(教育訓練計画)に従って実施されます。このうち、実機訓練は気象状態に大きく左右され、悪天候下では効果的な訓練を行うことはできません。

民間航空訓練学校では、原則として週3日(1時間半程度/訓練生)の実機訓練を計画しています。天候の条件を勘案した予定日数です。ずいぶんと少ない訓練時間だと思いますか?

実機訓練は、ただ飛べば良いというものではありません。もちろん、国家資格を得るために必要な最低飛行時間はありますし、その条件をクリアすることも重要です。それでも、高い費用を要する実機訓練は、同じ時間を飛行しても、その「効果」が高くなければ決して効率的とは言えません。

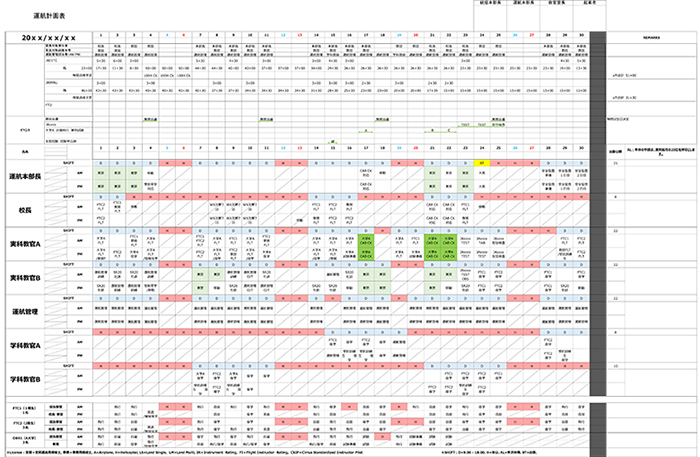

|

| JGAS鹿児島フライトトレーニングセンターの運航計画表。緻密に計画はされているが、天候の状況によって大幅に変わることもある。 |

実機訓練は、地上での予習(予め訓練の手順や訓練目標を確認し、十分なイメージトレーニングを積んでおくこと)と、訓練後の復習(どこが悪かったのか、新たに生じた課題は何か、そしてそれらを解決するために必要なことは何か、を考察すること)とが、効果的に組み合わされて初めて意味がある訓練です。ただ漫然と飛んでいても、上達することはありません。

そして、これら予習と復習で重要なのが、同期の訓練生および先輩(つまり、仲間たち)との交流です。

|

| 訓練は仲間との交流が非常に重要。仲間同士で助け合い、互いに切磋琢磨できなければプロにはなれない。 |

仲間同士で、ああだ、こうだ、と手順などを確認し合い、自分の間違っているところ、弱いところを同期で指摘し合ってこそ「気付き」が生まれます。

そう、訓練とは「気付き」の繰り返しなのです。

そのために民間航空操縦士訓練学校では、全寮制を採っています。下校して寮で集まって、皆で励まし合い、勉強できる環境こそが成長する基盤なのです。独りで籠もって、いくら一所懸命に勉強しても、成長することはできません。

民間航空操縦士訓練学校の一見少ない実機訓練のスケジュールは、予習、復習の時間を十分に確保することも考慮して作成されています。そしてそれは、訓練生の費用面での負担を減らし、訓練効果を高めることを目的としています。

プロ・パイロットになるための訓練とは、ただ飛べば良い… というものではありません。訓練効果が最適化されるよう、民間航空操縦士訓練学校では柔軟かつ適切に、訓練スケジュールを策定しているのです。

民間航空操縦士訓練学校についてのご質問・ご相談・お問い合わせは、メールや電話でお受けしております。こちらよりお気軽にお問い合わせください。